5月17日-18日,第三屆校友日期間,全球人大人跨越五湖四海,共赴“從延安到世界:傳承與超越”中國人民大學首屆全球校友大會,一同見證全國首個涉外法治大模型上線運行。中國人民大學黨委書記張東剛,校長林尚立,全體在校黨委常委出席會議。常務副校長朱信凱主持。

中國人民大學榮譽一級教授趙履寬、郭湛、袁衛、王子今,國家一級教授余勁松、馮惠玲、翟振武、楊瑞龍、吳曉求、郭慶旺;杰出校友代表黃寶璋、高強、紀耀成、于慶田、倪小庭、杜鷹、于學軍、李山泉、錢小芊、孟曉駟、吉林、洪崎、齊鳴秋、楊偉民、田世宏、張大衛、劉泉、姜振宇、陳若琳等;吳玉章老校長孫女、信息學院退休教師吳本立;成仿吾老校長秘書,科技部原黨組成員、秘書長張景安;學校原領導班子成員牛維麟、張建明、馬俊杰、王新清、劉向兵、吳付來等出席大會。

“從延安到世界”,一代代人大人在抗戰烽火的淬煉中前行,從篳路藍縷的辦學征程中崛起,于新時代的浪潮里奏響“獨樹一幟”的強音,向世界一流高校不斷邁進。歷史掀開厚重的一頁,烙印下全球人大人攜手并進的堅實足跡。

張東剛在致辭中指出,中國人民大學從延安一路走來,40萬人大人始終與黨和國家同行、與偉大時代同行、與發展進步同行。三年前,習近平總書記到學校考察調研并發表重要講話,為學校建設發展提出了政治囑托和明確要求,其中也飽含著對全球人大人的高度肯定和無限期許。面向2037年建校百年,我們比任何時候都更接近建成世界一流的中國特色社會主義大學的宏偉目標,也更加迫切需要凝聚海內外廣大校友的智慧和力量。母校將與廣大校友想在一起、拼在一起、干在一起、站在一起,一道擦亮底色,堅定不移聽黨話、跟黨走,始終不忘“來時路”;一道團結奮斗,聚力建設守正創新、與時俱進、快速發展的“新人大”,齊心共赴“趕考路”;一道勇立潮頭,與時代發展和國家需要同頻共振、同向同行,昂揚奮進“復興路”;一道面向未來,扎根中國式現代化火熱實踐,攜手并進“全球路”。期待與全球校友心手相牽、奮力向前,為強國建設、民族復興作出人大人新的更大貢獻。

林尚立在主旨演講中指出,88年來,中國人民大學始終堅持“為黨育人、為國育才”,培養了一代代為黨和國家事業貢獻力量的人大人,體現了“黨辦的大學讓黨放心、人民的大學不負人民”的精神品格。三年前,習近平總書記到學校考察調研并發表重要講話,為學校建設發展立根鑄魂、指明方向。希望廣大校友與母校攜手并肩、勇毅前行,聽黨話、跟黨走,傳承好紅色基因;與國家同行,深刻把握發展機遇,為培養國家戰略急需人才貢獻智慧;走在時代前列,勇做時代先鋒,在數字時代浪潮中構筑人文科技融合新生態;向人民學習、為人民服務、不負于人民,為強國建設、民族復興偉業和人類文明的進步作出更大貢獻,書寫屬于人大人、屬于中國、屬于全人類的壯麗篇章。

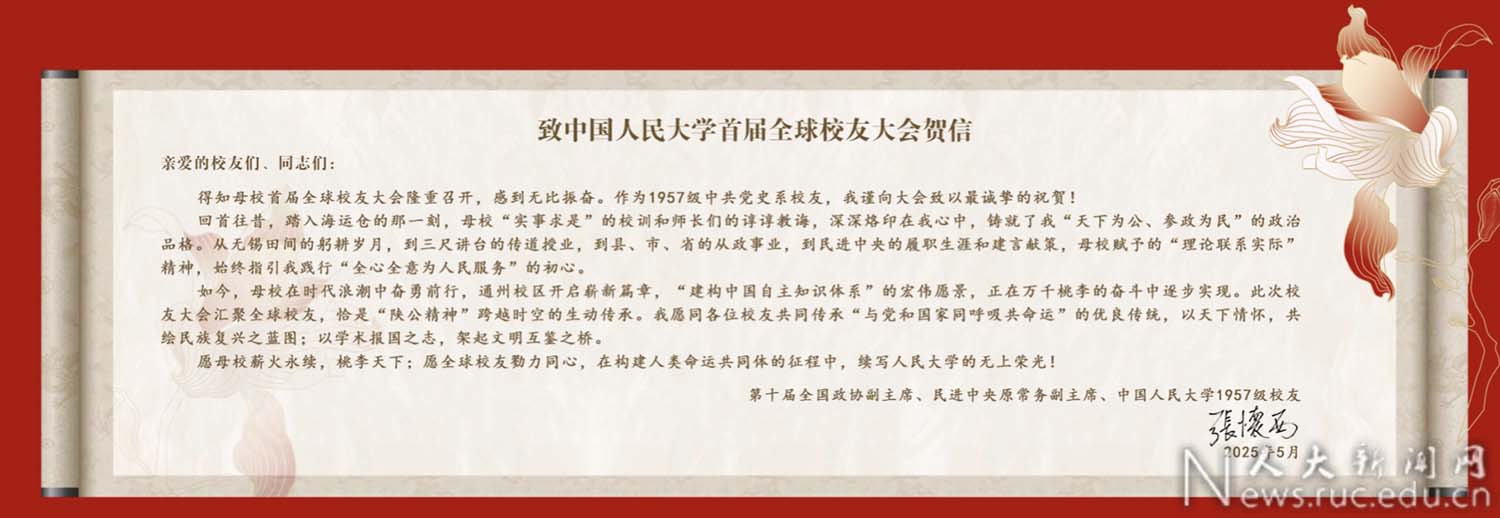

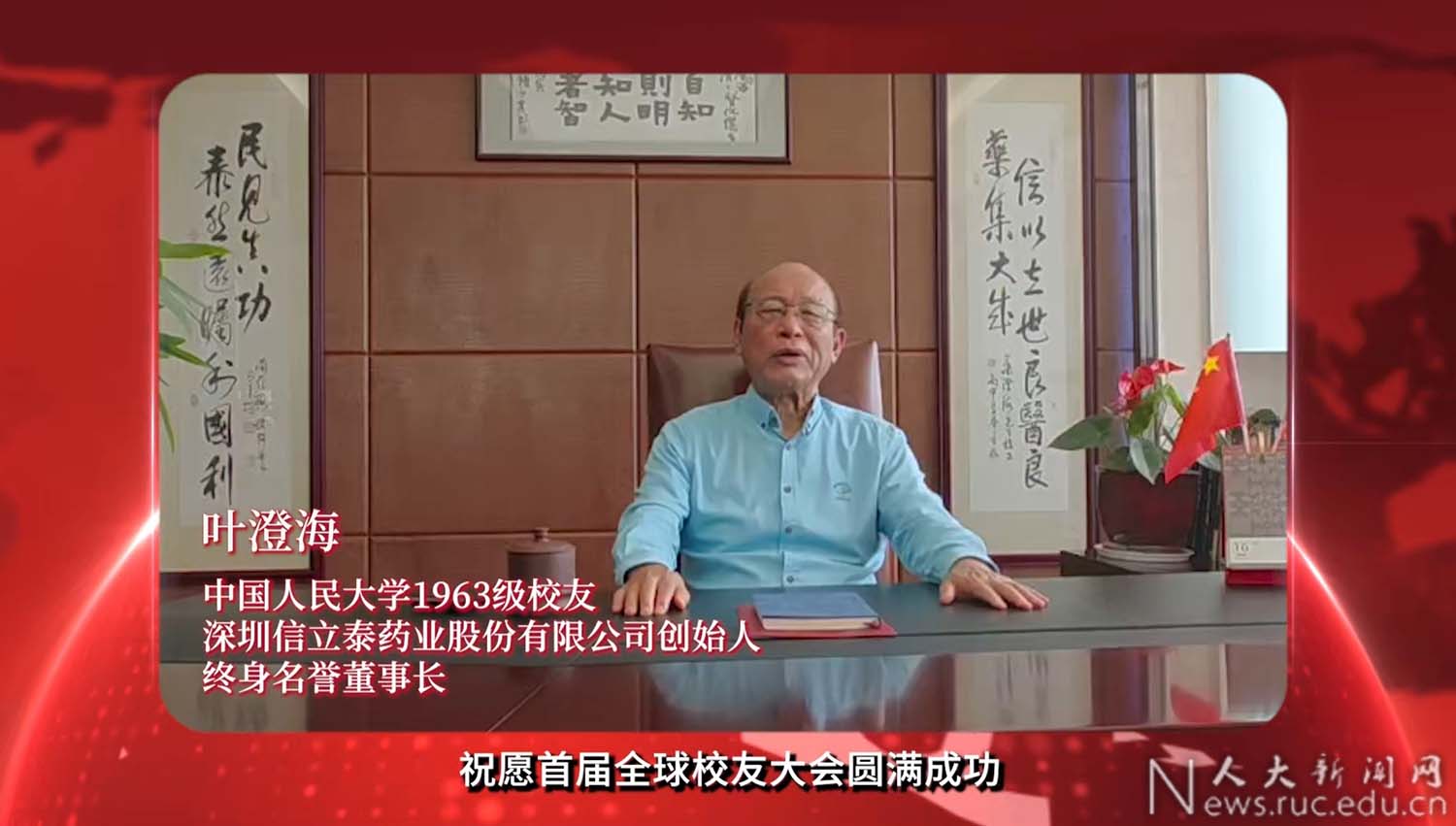

華北聯合大學校友、“人民藝術家”國家榮譽稱號獲得者田華;1951級貿易系校友,著名抗日愛國將領龍云之子龍繩德;1956級計劃統計系校友,越南共產黨中央政治局原委員、中央書記處原常務書記潘演;1957級校友、第十屆全國政協副主席、民進中央原常務副主席張懷西;1963級國際政治系校友、深圳信立泰藥業有限公司創始人葉澄海;1990級校友、《胡潤百富》創刊人胡潤;1995級工商管理學院校友、國家發展和改革委員會原副主任連維良為全球校友大會送上視頻祝福或致賀信。

《東方風來滿眼春——鄧小平同志在深圳紀實》作者、1961級校友陳錫添回顧了在《深圳特區報》從一名記者做到總編輯的職業生涯,他說,“我的進步和榮譽,完全歸功于母校的培養!”他為母校感到自豪,為出色的校友感到榮光。希望校友們以全球校友大會為契機,互相學習,互相交流,攜手并進,為共同建設強大的國家而努力。

吉爾吉斯斯坦原駐華大使、1998級校友阿扎馬特表示,27年前,他作為第一批吉爾吉斯斯坦公派留學生來到中國人民大學。進入吉爾吉斯斯坦外交部工作后,他親眼見證中吉各領域合作邁上新臺階。期待母校在鏈接全球、實現全球經濟共同繁榮中貢獻人大智慧和人大力量。他將盡自己所能,為中吉兩國友誼貢獻力量。

“在我的人生旅途中,有兩個重要的起點,一個是跳水池,一個是中國人民大學。”奧運冠軍、中國國家跳水隊教練、2010級校友陳若琳說,在人大,她懂得體育的終極目標是為社會注入正能量,激勵更多人勇敢追夢。期待與全球校友同向而行,在自己的賽道上向著更快、更高、更強和更團結沖刺。

四川省“全省優秀駐村第一書記”、優秀選調生代表、2014級校友雷超表示,扎根西部六年,感恩母校培養與關懷,讓自己時刻堅持涵養家國大義的情懷、錘煉實事求是的品格、弘揚守正篤實的學風。做一名有理想、敢擔當、能吃苦、肯奮斗的實干者,是身為人大人義不容辭的責任,也是我們對母校最誠摯的禮敬。

大會頒發中國人民大學“陜公大學堂”專項工作表彰。

會上,中國人民大學涉外法治大模型正式上線運行。

張東剛,林尚立,1981級法律系校友、原中央社會主義學院黨組書記、第一副院長吉林,1981級法律系校友、中國社會科學院大學原黨委副書記、副校長王新清共同啟動中國人民大學涉外法治大模型。

該大模型作為全國高校首個涉外法治大模型,由中國人民大學法學院、高瓴人工智能學院聯合北京智源人工智能研究院共同研發,共收集24個國家3萬多部法律法規、超過4810億詞法律類文本數據、30萬條法律類指令數據、人工標注的上千條高質量涉外法治指令數據。該大模型旨在應對快速增長的國際法律需求、維護國家主權與安全、促進對外開放和國際合作。其具備高質量的涉外法律知識庫、高精準的多語言法條檢索系統、高可信的法條增強生成框架、融合深度思考的法律推理功能四大核心優勢,將在搭建全球數據合作平臺和涉外法律智能服務平臺、推動構建涉外法治自主知識體系、革新全國涉外法治教育教學手段等方面提供示范支持。

會上,教師和校友代表費佳、王漾漾、牟磊、程龍共同演唱由校友田蘭富作詞的“全球校友大會”原創歌曲《四海歸帆》。

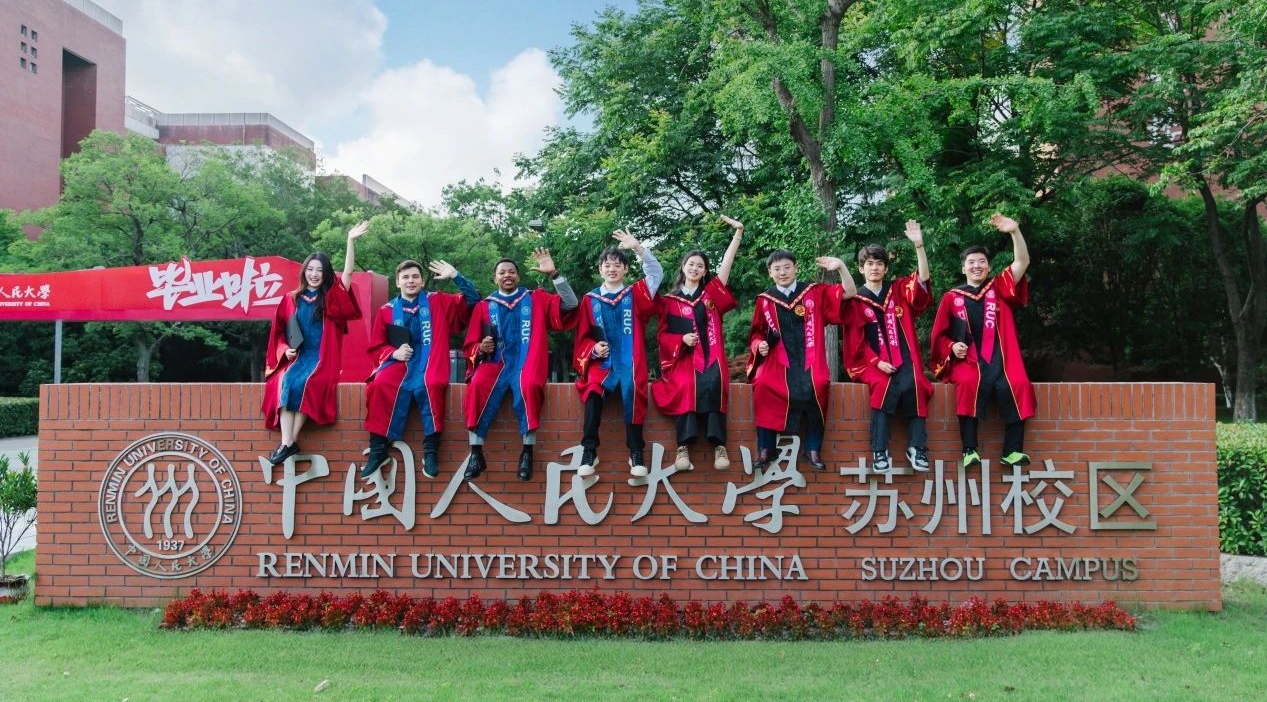

出席今天活動的還有來自中國港澳臺地區的校友代表,以及海內外校友會、專業分會、文體分會的代表,熱心校友代表,中國人民大學各學院、機關部處的負責人和代表。同時,還有來自吉爾吉斯斯坦、德國、約旦、越南、哈薩克斯坦、英國、阿塞拜疆、阿根廷、俄羅斯、馬來西亞、土耳其、印度、韓國、日本、尼日利亞、馬拉維、新加坡、肯尼亞、埃塞俄比亞、印度尼西亞、菲律賓、博茨瓦納、南非、巴西、烏茲別克斯坦、美國、葡萄牙、塞拉利昂、蒙古、土庫曼斯坦、巴基斯坦等31個國家的海外校友代表和在校國際學生。

此外,還有來自基層一線的校友代表,長期奮戰在大氣、能源、環境、全球氣候變化等前沿領域的校友代表,勞模班校友代表,國防生校友代表,以及任職于聯合國環境規劃署駐華代表處等國際機構的校友代表,在校師生等2000余人齊聚現場,共襄盛舉、共享榮光。

以“聚”為主線,中國人民大學首屆全球校友大會聚焦“聚合、聯動、共鳴”,縱向傳承、立體延伸,覆蓋學術、公益、文化、情感等多元維度。“聚?發展”“聚?懷舊”,賡續紅色基因,延伸學術脈絡;“聚?人氣”“聚?文體”,構建校友情感共同體;“聚?公益”“聚?卿老”“聚?親子”,將“母校情”升華為“家庭情”“社會情”。

紅色基因與學術傳承并重。校史展、《黃河大合唱》專題展、紅色教育家吳玉章生平展等穿越時空,追溯學校自延安時期的紅色根脈,強化“黨創辦新型正規大學典范”的身份認同。

“先鋒領航,薪火相傳。”中國人民大學先鋒人才論壇暨第三屆基層青年校友成長論壇上,來自各地基層的選調生校友代表與在校生展開交流,分享服務基層、扎根基層的實踐經驗,發揮“先鋒”示范引領作用,為完善先鋒人才發展體系凝聚共識、傳遞力量。中國人民大學黨委副書記、副校長王易主持,中國人民大學校友、中國勞動關系學院黨委書記劉向兵以“從《習近平的七年知青歲月》看青年人才基層成長密碼”為主題作交流發言。

26個學院分設學科發展論壇,覆蓋經濟、法學、藝術等領域,將“實事求是”校訓融入學術研討與產業實踐,展現“獨樹一幟”的學科影響力。

中國人民大學校友企業家聯誼會2025年會暨企業家論壇匯聚200多位企業家校友代表,共商未來發展。中國人民大學副校長鄭新業、聯誼會名譽會長葉澄海致辭,中國人民大學原黨委常務副書記張建明作聯誼會年度工作報告和工作規劃。校友企業家代表以“傳承與超越:數字時代的企業家精神”為主題展開圓桌對話。中國人民大學原副校長吳曉求作主旨演講。

社會擔當與公益責任并行。5月17日,中國人民大學通州校區京東群學樓正式啟用。“大運河畔·美麗人大”樹木認捐儀式在中國人民大學通州校區舉行,現場綠意盎然、溫情流動,歡聲笑語不斷。

常務副校長朱信凱、副校長馮仕政,教育基金會副理事長、校友會副會長張建明,京東集團黨委書記、戰略執行委員會委員、法學院2004級校友繆曉虹以及認捐樹木的百余名校友及親屬出席認捐儀式,為認捐樹木懸掛專屬銘牌并合影留念。

全球聯結與在地體驗結合。校友市集、“文學之夜”、國風游園會,用藝術、創意、美食交織出一場沉浸式跨文化盛宴。

“以信為媒、集人大情、匯校友力”校友市集在教二草坪開市,中國人民大學黨委副書記青格勒圖出席,100余家校友企業參加活動。

以“和世界,合未來”為主題的2025年國際文化節在求是園拉開帷幕,鄭新業出席。本屆國際文化節創新采用文化主題劃分區域,突出跨文化融合與互動,設置服飾文化、手工藝品、環球美食、互動體驗四個特色展區共計31個展位,并融入文藝演出環節,吸引來自中國、法國、意大利、日本、韓國、馬來西亞、埃塞俄比亞、巴基斯坦等近30個國家的學生參加。

賽艇、網球、圍棋、排球、馬拉松,不同年齡、同燃熱血,明德堂遇上莫扎特音樂廳,校友愛樂合唱團、學生藝術團奏響跨越時空的和弦。

全齡段覆蓋與家庭化延伸。“幽蘭琴韻”開啟校友父母古琴課堂;“人大記憶”親子共繪溫暖時光;在展覽中品味尺翰之美、漢風京韻、音樂史詩,與廣播臺老臺友回顧“聲”動歲月,求是石、一勺池、明德樓等8處地標沉浸式打卡,一同重啟校園記憶。