“一夜南風(fēng),醒來時百草猛然長高了半尺,草原煥然碧透千里,如深深的海洋,波動在陽光下,泛起綢緞般的華麗……”

這段文字出自作家艾平的《薩麗娃姐姐的春天》,是中國人民大學(xué)生態(tài)環(huán)境學(xué)院2022級本科生王美涵最喜歡的一篇文章。

王美涵最初讀到它是在一張高考模擬試卷上。艾平筆下的呼倫貝爾大草原是生動而鮮活的,而家鄉(xiāng)就在呼倫貝爾的她,從小目之所及卻是一片枯黃稀疏。即使在豐草季,風(fēng)力發(fā)電機的建設(shè)也讓草原布滿一塊塊“斑禿”。

她每隔一段時間都要重讀這篇文章,那是艾平眼中的呼倫貝爾,也是她夢想中的草原綠海。

為什么看不到艾平筆下的草原風(fēng)景?如何能讓家鄉(xiāng)草原重披綠裝?執(zhí)念的種子在王美涵心中漸漸落地生根、破土而出。

從草原出發(fā),種下一枚“生態(tài)”的種子

王美涵與生態(tài)環(huán)境的結(jié)緣,是一種“雙向奔赴”。

自高中起,她便對草原上的生態(tài)問題懷有極大興趣。高考后,王美涵被錄取到中國人民大學(xué)明德書院進行大類培養(yǎng)。剛?cè)雽W(xué)時,在學(xué)校拔尖創(chuàng)新人才培養(yǎng)項目選拔宣講中,生態(tài)環(huán)境學(xué)院的展位引她駐足:生態(tài)資產(chǎn)、國家公園、退耕還林……老師講解項目時的一個個名詞,激發(fā)了她的好奇心。報名后,她成功進入明德環(huán)境“經(jīng)濟學(xué)—科學(xué)”拔尖人才實驗班,開始了經(jīng)濟學(xué)和環(huán)境科學(xué)的交叉探索。

王美涵記得,在大一上學(xué)期必修課“人類環(huán)境問題”上,聽了老師對大氣污染、全球變暖等生態(tài)問題的講解,她聯(lián)想到呼倫貝爾的牲畜所排放的溫室氣體對生態(tài)環(huán)境的影響,并以此為主題撰寫了課程論文。看上去“天馬行空”的想法得到了學(xué)院老師的肯定和支持,帶著鼓勵,她一步一步探索自己感興趣的領(lǐng)域。

在此過程中,她始終對能源轉(zhuǎn)型問題保持關(guān)注。

在“環(huán)境科學(xué)與工程概論”個性化選修課上,王美涵了解到儲能技術(shù)是限制能源可持續(xù)發(fā)展的核心問題之一。在大量閱讀學(xué)術(shù)前沿文獻時,一種新型儲能材料MXene吸引了王美涵的目光。她嘗試運用環(huán)境科學(xué)與材料科學(xué)知識,在課程教師的指導(dǎo)下撰寫英文文獻綜述,深入探討新型儲能材料MXene實現(xiàn)水污染降解的潛力。閱讀、撰寫、打磨,一遍遍投稿、返修……寫作這篇文章成為王美涵學(xué)術(shù)道路起步的寶貴經(jīng)歷。“這是一場對心性的磨練,也讓我明白什么是好的寫作范式,為之后的學(xué)術(shù)探索打下基礎(chǔ)。”

歷時一年,這篇以第一作者身份完成的綜述被SCI二區(qū)期刊接收,名為生態(tài)的“草籽”終于抽出了第一片新葉。

(王美涵以第一作者身份完成的英文綜述發(fā)表于SCI二區(qū)期刊)

向?qū)W術(shù)追夢,結(jié)出一顆“融創(chuàng)”的果實

“我們到底為什么要了解這個行業(yè)?”“環(huán)境政策分析”課程上,老師在講電力行業(yè)市場現(xiàn)狀時拋出的問題,讓王美涵深受觸動。“我們了解這些,是為了用經(jīng)濟視角解決環(huán)境問題,制定出普惠、全面的環(huán)境政策,讓更多的人享受到福利。”王美涵說,打動她的課都不局限在某個知識點,“而是讓我能夠?qū)π袠I(yè)現(xiàn)狀有全局認(rèn)知,知道個體和集體應(yīng)該在能源轉(zhuǎn)型中承擔(dān)哪些責(zé)任。”

2019年起,中國人民大學(xué)正式設(shè)立明德環(huán)境“經(jīng)濟學(xué)—科學(xué)”拔尖人才實驗班,將自然科學(xué)與社會科學(xué)相融合,對學(xué)生進行兼?zhèn)浣?jīng)濟學(xué)與環(huán)境科學(xué)的理論、方法與技能訓(xùn)練。初入人民大學(xué)的王美涵經(jīng)歷了融合培養(yǎng)之后,深切感受到了人大文理交叉的氛圍,這種氛圍也感染著她,嘗試發(fā)現(xiàn)和深入探索許多社會問題。

帶著強烈的問題意識,王美涵不斷地開拓新的研究領(lǐng)域:走進實驗室,嘗試磁性石墨烯吸附抗生素的科學(xué)實驗;探索環(huán)保督察下企業(yè)排放行為的變化,感受政策制定中的博弈難題。專業(yè)課學(xué)習(xí)訓(xùn)練為她打下扎實的基礎(chǔ),跨學(xué)科知識的汲取則為她帶來廣闊的視野。“社會科學(xué)和自然科學(xué)的交叉融合,讓我在進行社會科學(xué)研究的同時能開展科學(xué)實驗,既了解技術(shù)發(fā)展到了什么程度,也認(rèn)識到經(jīng)濟在其中應(yīng)該發(fā)揮怎樣的作用。”

“我希望通過跨學(xué)科的融合創(chuàng)新,探索一條能源加生態(tài)的可持續(xù)發(fā)展之路,為祖國的生態(tài)環(huán)境事業(yè)貢獻力量。”在黨委學(xué)生工作部組織的“融創(chuàng)之星”榮譽稱號展評會上,王美涵講述自己從草原走來、一路關(guān)心生態(tài)環(huán)境議題的故事,打動了在場評委。憑借理論與實踐并重、學(xué)科交叉融合創(chuàng)新的優(yōu)秀表現(xiàn),她最終獲評為中國人民大學(xué)2024年度“融創(chuàng)之星”。

與時代同行,收獲一片“希望”的綠海

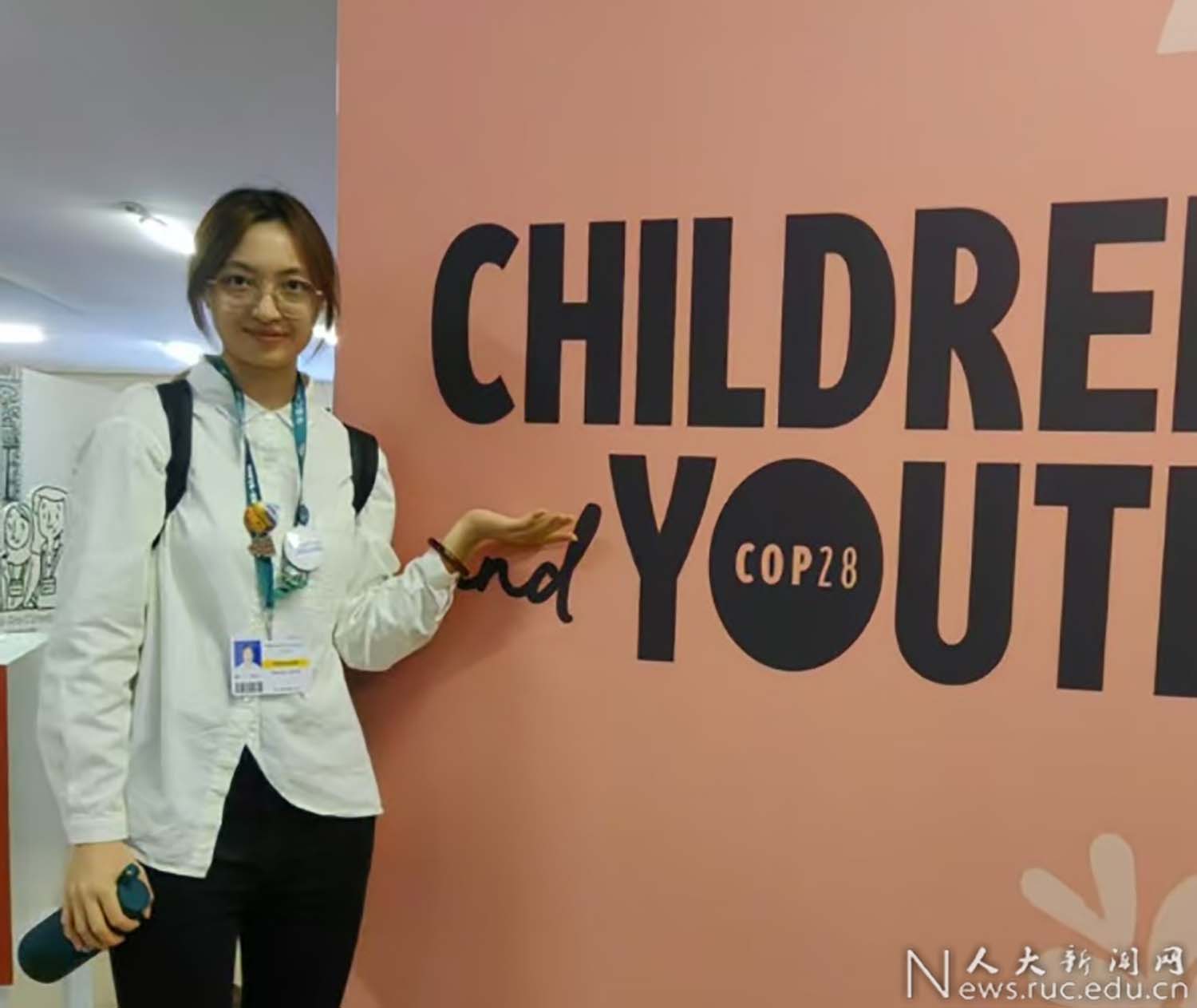

“我所在的社區(qū)每周都會被海水襲擊一次,每晚睡覺我都要緊緊牽著孩子的手,這樣第二天醒來時,不至于被海水沖散。”在第二十八屆聯(lián)合國氣候變化大會(COP28)現(xiàn)場,來自太平洋小島的一名女性抱著地球模型動情講述,“‘氣候變化’對于很多人來說是一個名詞,但卻是我真正的生活。”

在中國人民大學(xué)“全球環(huán)境治理”項目的支持下,王美涵以青年觀察員身份前往迪拜COP28,在談判現(xiàn)場觀摩學(xué)習(xí),看國家代表們針對條款進行博弈,就公正轉(zhuǎn)型、氣候適應(yīng)等議題達成共識。而在她心中打下烙印的,還是那位女性島民演講的場景。“我深刻地意識到,生態(tài)環(huán)境是一門學(xué)科,更是許多人面臨的生活處境。”

(王美涵現(xiàn)場觀摩學(xué)習(xí)第二十八屆聯(lián)合國氣候變化大會)

花粉過敏、氣溫異常、城市公園設(shè)計……王美涵能從日常生活、身邊點滴中敏銳“讀”出環(huán)境問題,也將這種關(guān)注落實到行動中,嘗試帶動更多人關(guān)注生態(tài)、節(jié)約資源、保護環(huán)境。

作為學(xué)院學(xué)生會主席團的一員,她組織籌辦了多場環(huán)境科普類趣味活動,與博物學(xué)社聯(lián)合策劃“秋夜探秘·校園落葉收集活動”,發(fā)動同學(xué)們在校園各個打卡點間穿梭,探索油松、圓柏、金銀忍冬等常見植物,樹立愛護自然、綠色低碳的環(huán)保理念。她還在學(xué)習(xí)之余參與線下支教,向北京華奧小學(xué)的孩子們講述生動有趣的環(huán)保故事,把環(huán)保的種子播撒進他們心中。“有很多人正在受氣候變化的影響,我們的舉手之勞就讓這個世界變得更好。”看著孩子們積極投身于垃圾分類、舊物回收等環(huán)保行動中,她仿佛看到一片希望的綠海蔓延開來。

(王美涵參加支教)

王美涵最忘不了的還是家鄉(xiāng)那一片大草原。近些年來,退耕還林還草、草原生態(tài)保護修復(fù)等生態(tài)保護建設(shè)工程取得顯著成效。每一次回到家鄉(xiāng)她都能感覺到呼倫貝爾的山又變綠了一些,草又更密了一些。

“試卷上的草原在我心中埋下一顆草籽,這顆草籽日益生根發(fā)芽,蔓延成心中的一片綠海”。而她這顆“草籽”也正在學(xué)科融合創(chuàng)新的滋養(yǎng)下茁壯成長,以更加堅定的步伐,努力讓心中的綠海成為草原的真實盛景。