走進馮樂耘家中,像是來到了一個小小的動物園。客廳中隨處可見昂首邁步的雄獅、揚蹄奔騰的駿馬、蓄勢待發(fā)的猛虎……用傳統(tǒng)榫卯結(jié)構(gòu)打造的各種動物造型,線條流暢,動態(tài)十足。一旁的陽臺,則是它們的“制造基地”。

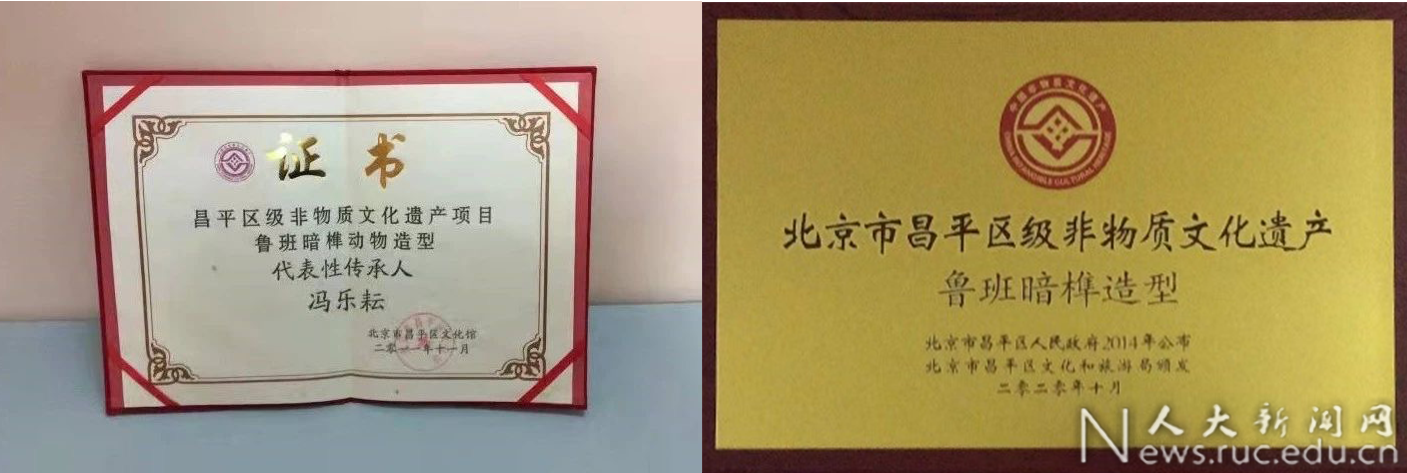

今年,是馮樂耘成為昌平區(qū)級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)“魯班暗榫造型”項目代表性傳承人的第14個年頭,也是他從人大信息資源管理學院離休后放下“筆桿子”、拿起“刀把子”的第25年。

(馮樂耘家中由客廳陽臺改造的工作臺一角)

少年竹獅點燃匠心火種

“1928年,我出生在江蘇省揚州市江都區(qū)真武鎮(zhèn)。隨后的20年,歷經(jīng)水旱災(zāi)荒,日寇侵華,父親失業(yè),顛沛流離。我間斷讀過私塾小學、中學,在過去的幾十年里,當過100天的地下交通員,擔任過40多年的教師,做了20多年的榫卯手藝人。”馮樂耘用一組數(shù)字回溯過往。他以榫卯手藝人作為人生的最后一個身份,這與少年時期埋下的一粒“種子”有關(guān)。

16歲時,輾轉(zhuǎn)求學的馮樂耘剛剛?cè)胱x小學五年級。勞技課上,他按照老師的要求做出了一個榫卯竹獅子。沒想到,老師對此大加贊賞,還將作品送到了揚州市展出,這對自小喜愛手工的他來說是莫大的鼓勵。讓他遺憾的是,這個竹獅子后來不幸遺失。重新再做一個,成了深埋在他心中的夢想。

這個未竟的念想如同休眠的種子,在時光里沉寂了數(shù)十年。直到上世紀70年代,機緣巧合下,他去故宮博物院工作了三年。在這里,大小宮殿上千、古典家具上萬,儼然是一個榫卯的海洋,他一有空就跑到故宮修復(fù)廠古家具修復(fù)室,去研究和琢磨榫卯的“秘密”。在木屑飛揚中,馮樂耘發(fā)現(xiàn)了雙重驚喜:老師傅拆解明清家具時展現(xiàn)的暗榫技法,竟與魯班鎖的智慧內(nèi)核相通。這種不用一釘一膠、完全靠內(nèi)部榫卯咬合的古老玩具,讓他醍醐灌頂——若將少年時代遺失的竹獅子改造成暗榫結(jié)構(gòu),既能保留傳統(tǒng)木雕的藝術(shù)美感,又能賦予現(xiàn)代拼圖玩具的趣味性,豈不是讓古老技藝真正“活”起來?

古稀之年重拾刻刀

馮樂耘扎根于檔案保護技術(shù)領(lǐng)域,為我國培養(yǎng)了大批檔案保護專業(yè)人才。作為我國檔案保護技術(shù)學的創(chuàng)建人之一,繁忙的工作讓他無暇分身,夢想再次擱置。

時間到了2000年,72歲的他已離休多年,終于將手上的工作都處理完畢,突然有了大把的時間。“這么多時間能做點兒什么?”每每想到這個問題,少年時的愛好就會蹦出來。

其實,馮樂耘的心里早有答案,甚至早就為此開始了準備。1993年,他到安徽出差時,發(fā)現(xiàn)了一根兩米長、碗口粗的竹子,一眼就看出是做榫卯物件的好材料,便不遠千里將竹子帶回了北京。

根據(jù)腦海中模糊的記憶,72歲的馮樂耘成功復(fù)刻出少年時的榫卯造型工藝——竹獅子,并將其命名為“1號雄獅”。自此,他的興趣便一發(fā)不可收拾。

“檔案保護與榫卯創(chuàng)作看似跨界,實為同源。”馮樂耘表示,檔案保護工作也好,榫卯創(chuàng)作也罷,均離不開大量深入且細致的調(diào)查研究。

(與養(yǎng)牛老農(nóng)在一起)

創(chuàng)作期間,他是動物園里的常客,看形態(tài)、看細節(jié),看得入神了半個多小時都不挪步。有次獅子感冒了“閉門謝客”,他拿著自己的雛形作品找工作人員求助,“我就遠遠地看一下,看看我這個做得對不對。”沒想到,工作人員被打動,還真給他開了“綠色通道”。有時為了設(shè)計出活靈活現(xiàn)的動物形態(tài),他專門到鄉(xiāng)下觀察動物,向老農(nóng)民請教。在制作水牛、羊的過程中,他會仔細聽取農(nóng)民的建議,對設(shè)計進行修改,直到設(shè)計出滿意的樣品。

在馮樂耘看來,檔案保護技術(shù)與榫卯創(chuàng)作,二者對鉆研精神的要求如出一轍。“整個創(chuàng)作過程,對各個環(huán)節(jié)的要求非常高。設(shè)計和制作過程中有一點偏差,就拼裝不起來。”秉持著 “做一行、愛一行、研究一行” 的堅定信念,馮樂耘已然癡迷其中。走路、吃飯、睡覺時,腦海中浮現(xiàn)的是榫卯結(jié)構(gòu)的優(yōu)化,琢磨的是動物形態(tài)在榫卯工藝下如何更生動。

(17號雄獅)

細致觀察、追求極致、癡迷鉆研,長期的投入讓馮樂耘的作品愈發(fā)成熟。在“1號雄獅”面世以后,為了追求心目中的理想形象,他花了13年的時間不斷打磨升級,不僅完成了明榫到暗榫的成功轉(zhuǎn)變,更通過采用連鎖法來鎖定各個模塊,解決“脫榫”之虞。“所謂連鎖法,就是第二對榫卯的榫在插進卯的同時,要將第一對榫卯連接鎖定,以此類推,鎖到的最后的一個榫,就成為解鎖整個作品的一把‘鑰匙’。”

閑庭信步的水牛、昂首鳴叫的公雞、爬欄求食的豬、逶迤而行的蛇……都記載著創(chuàng)作者多年來的辛勤付出,也體現(xiàn)出其創(chuàng)作技藝的不斷完善和日益精湛。

目前,馮樂耘已經(jīng)精心打造了70余件作品,包括雄獅系列、水牛系列和師徒共創(chuàng)生肖系列。其系列作品“魯班暗榫造型”于2011年被列入北京市昌平區(qū)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)名錄,其中“17號暗榫雄獅”于2015年榮獲“北京傳統(tǒng)手工藝作品設(shè)計大賽傳承獎特別獎”。

中國傳統(tǒng)工藝研究會原會長、中國科學院自然科學史研究所原副所長華覺明曾這樣評價:“魯班暗榫造型”的特點是創(chuàng)造性地采用了暗榫結(jié)構(gòu)和具有現(xiàn)代審美傾向的藝術(shù)造型,在傳承中創(chuàng)新,使這一古老的傳統(tǒng)工藝煥發(fā)生機,提升到了一個新的更高的層面。

央視《探索·發(fā)現(xiàn)》欄目在“匠人·匠心”專題紀錄片中,亦通過鏡頭語言生動記錄了這一傳統(tǒng)工藝的當代復(fù)興。

而作品的問世并非重點,如何讓它們找到合適的安身之所,使得文化繼續(xù)傳承,成為他新的考量。

為作品找到最好的“家”

2022年11月,在中國人民大學信息資源管理學院70周年院慶之際,馮樂耘精心設(shè)計并請工廠制作了200套牛頭造型榫卯工藝品,無償捐贈給學院。

2023年春季,他又將28件手工榫卯作品捐贈給了中國人民大學博物館。“對我來說,作品能在高校博物館里展出,讓更多的學生了解這項傳統(tǒng)技藝,是它們最好的歸宿。”授人以“榫卯之藝”,也授人以“榫卯之器”。不久前,馮樂耘將20多年積累的全部工具設(shè)備捐贈給了信息資源管理學院,用于學院工作坊課程的開設(shè),將這“刀把子”傳給了又一代正手握“筆桿子” 的青年學子。

馮樂耘說,非物質(zhì)文化遺產(chǎn)傳達、承載、延續(xù)著民族的智慧和情感。“我從事這一行至今20多年了,好像時間不短,但對于一個手藝人來說,可能還是短了點,恐怕連半路出家都算不上。我對目前取得的這點成果很清醒,用‘萬里長征剛邁出第一步’來描述最為恰當,希望后來人繼續(xù)走下去。”

從書案到木案,從守護歷史到創(chuàng)造未來,馮樂耘用光陰刻寫出一位文化守望者的答卷。這是學者與匠人的雙重堅守,更是記憶保存與技藝傳承的共生共榮。