先生小傳

方漢奇,祖籍廣東普寧,1926 年 12 月 27 日生于北京。他創立中國新聞史學會,成為新中國成立后中國新聞史研究的奠基人之一,是公認的中國新聞史學權威和學科帶頭人。曾任中國新聞史學會常務理事、首都新聞學會副會長、國務院學位委員會第三屆學科評議組成員及首屆新聞傳播學學科評議組召集人,現任我校榮譽一級教授、博士生導師,新聞與社會發展研究中心顧問兼學術委員會主任,中國新聞史學會名譽會長,中華全國新聞工作者協會特邀理事,北京大學、清華大學、南京大學、暨南大學等 17 所大學新聞傳播學院的顧問、課程教授及兼職教授。他從事新聞史教學研究工作 60余年,載譽無數。曾兩次獲吳玉章獎金新聞學一等獎,一次獲教育部全國普通高等學校優秀教材一等獎,兩次獲北京市哲學社會科學優秀科研成果一等獎。1984年被評為全國一級優秀新聞工作者,1987 年被評為全國優秀教師,2009 年被評為“共和國60年傳媒影響力人物”,2017年獲“吳玉章人文社會科學終身成就獎”。

史海鉤沉,他在塵封已久的新聞史中“守望”;

學海泛舟,他在常學常新的新聞界“探索”;

為人為師,他在新聞學教學研究中“站崗”。

他就是被大家親切稱為每根白頭發都是學問的“活字典”方漢奇先生。他嚴愛相濟、潤己澤人,以人格魅力呵護學生心靈,以學術造詣開啟學生智慧,以道德修養關愛學生成長,真正是學生為學、為事、為人的大先生。

足跡 風雨如晦行遠自邇

1926年12月,方漢奇出生在一個書香世家。在良好家庭環境的浸潤下,他自幼就對知識充滿了渴求。方漢奇回憶道,“閑暇時候,外公會督促我念古文,如《古文觀止》《左傳》等”。正是這些古文積累,為他后來的學習研究打下堅實基礎。

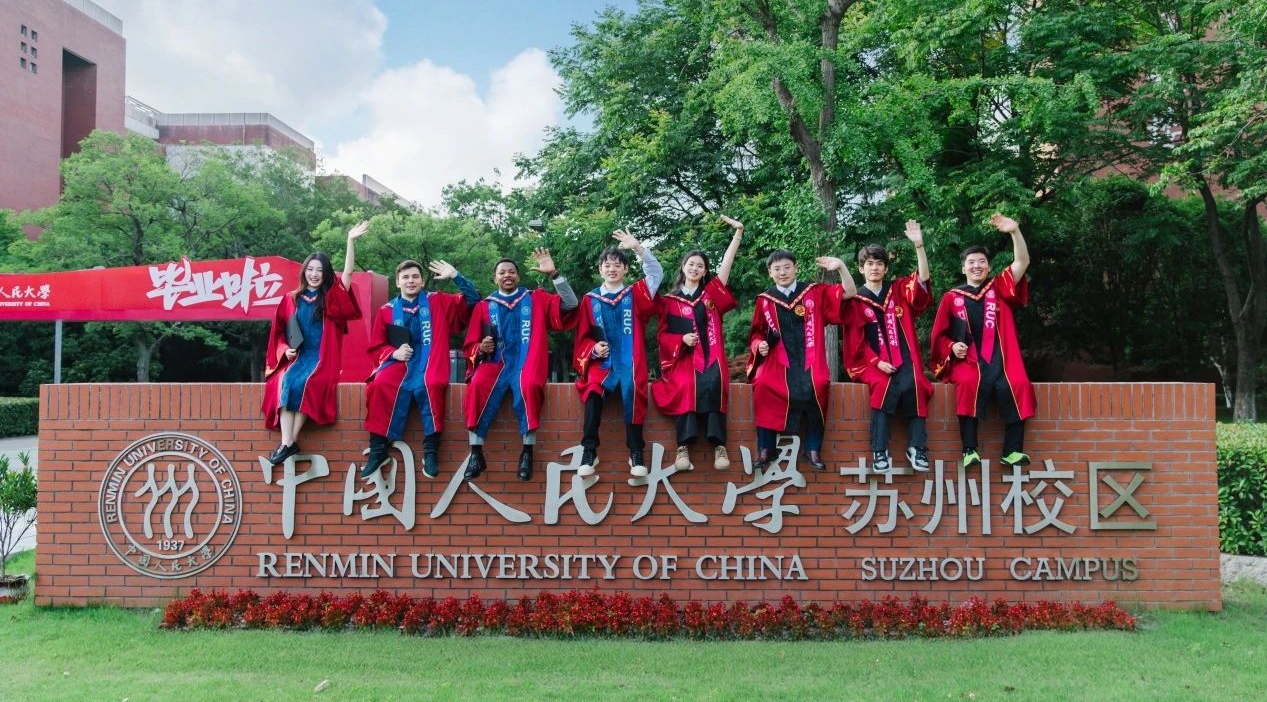

時代風云變幻,抗日戰爭烽火讓方漢奇的少時求學之路異常曲折。從小學到中學,他輾轉西安、北京、香港、重慶、韶關、上海、汕頭等地,先后讀過14所學校。1946年,他被蘇州的國立社會教育學院(后并入蘇州大學)新聞系錄取。

方漢奇在家里七個孩子中排行最長,為了體恤父母、照顧弟妹,他憑借自己的努力,獲得學校給予的甲等公費,“不要學費和飯錢,一個月兩斗半米的伙食費,有時還能有點兒結余,每年還發一套單衣和一套棉衣。因為家離學校很遠,并沒有回鄉路費,整個大學時期都沒回過家”。在這樣艱苦的生活條件下,方漢奇度過了四年求學時光。

親眼所見、親身經歷風雨如晦的年代,讓方漢奇具有強烈的家國情懷。他第一次學會唱《義勇軍進行曲》是在 1938 年的香港,這首歌傳達的同仇敵愾和反抗精神成為了這一代知識分子永遠揮之不去的記憶和情感。方漢奇深情地說,“我現在一聽到國歌,一唱國歌就會激動,救亡圖存的感情總讓我熱淚盈眶。”

1950 年 3 月,方漢奇受到大學系主任馬蔭良先生邀請,到上海新聞圖書館參加工作,三年后又調到北大中文系新聞專業教新聞史。1958年,北大中文系新聞專業整個建制并到已經成立三年的中國人民大學新聞系中,方漢奇自此開啟了他60余年的人大生活。

“當時是身體最好的時候,干起活兒來是強勞動力”,“西郊校園的所有下水道我都鉆過,當時的人大校舍多為兩層樓房,所有房頂都上過,打掃衛生、掃廁所,再苦再累再臟的活兒都不在話下”。雖然是知識分子,但他從不自視清高,總是任勞任怨地做好本職工作,“我的體會是知識分子過勞動關不難,勞動人民過知識關不易”。飽經雪雨風霜,方漢奇參加勞動、摸爬滾打,在風雨滄桑的歲月里始終胸懷家國、堅定前行。

艱難時光里也有溫馨相伴。方漢奇與妻子黃曉芙就相識于動蕩歲月,從此鶼鰈情深、相濡以沫、相敬相惜。正是這樣的支撐與陪伴,讓方漢奇在艱難歲月中不孤單,在矢志耕耘中有寄托,在漫漫長河中有牽掛。

治學 中國新聞史奠基人

方漢奇的書房三面環壁,皆為書籍。正是在這方浩瀚書海中,方漢奇坐得了冷板凳,守得住舊書齋,幾十年如一日,探究中國新聞發展史脈絡,追溯近現代中國報業歷程。他曾說,“我這一輩子只做一件事,就是研究新聞史、教新聞史”。

與新聞史結緣源于方漢奇兒時集報的愛好。當時集報的人不多,他常去舊書店“淘寶”,用很少的錢就能買到很多報紙。1954年,他的藏報已達2000多種,這些豐富的收藏是方漢奇學術道路上的珍貴研究資料。1948 年,他撰寫了 13600 多字的論文《中國早期的小報》,在《前線日報》副刊上連載了8期。這是方漢奇發表的第一篇學術論文,自此,他走上了新聞史研究之路。

方漢奇對新聞史研究的執著與熱愛,讓馬蔭良印象頗為深刻。也正因為此,方漢奇畢業后的第一份工作就是馬蔭良推薦的上海新聞圖書館研究館員。三年間,方漢奇看完了全部 27000 多份《申報》,為后來新聞史的教學與研究積累了豐富的素材和資源。

新中國成立之初,中國自己的新聞學高等教育體系亟待建立,中國新聞史成為其重要基礎和核心內容,而當時中國新聞史的知識體系構建仍處于起步階段。就是在這樣“青黃不接”的境況之下,方漢奇于篳路藍縷中啟山林,于困難叢生中斬荊棘,開啟了自己60余年新聞史研究生涯,做了他“一輩子想做的新聞學教學研究事業”。

1953年,應北大中文系副主任羅列之邀,年僅27歲的方漢奇來到未名湖畔的燕園,成為中文系新聞專業的一名助教,負責新設立的新聞專業的教學科研工作。在當時的大學里教新聞史并非易事,缺少資料令方漢奇頗感棘手,“找米下鍋”的他“只好到圖書館、檔案館去查,連暑假也不閑著,工作節奏十分緊張”。

1958年,北京大學新聞專業并入1955年成立的中國人民大學新聞系,方漢奇隨遷人大,依舊潛心備課、深挖厚積。通過長期的點滴積累,他以研促教、教學相長,直至 1965 年編印出一本《中國近代報刊史簡史講義》,終于初步繪制出新聞史的知識圖譜,為后輩學人點亮了一盞明燈,指明了前進的道路和方向。

1981年,方漢奇耗時兩年撰寫的《中國近代報刊史》一經出版便引起了學術界的震動,它對中國近代新聞事業的產生和發展作了科學、系統的記述,涉及報刊 500 余種、報人 1500余名,糾正前人著述失誤200余處,受到海內外新聞學界高度評價,被認為是繼 1927 年戈公振《中國報學史》之后的又一中國新聞史權威著作。

不積跬步無以至千里,多年積累讓方漢奇的學術研究進入了厚積薄發的黃金時期。他所引領的多打深井、多用一手資料的新聞史研究方法和路徑,對學界后輩影響深遠,已經在中國新聞史學界成為一種共識。

20世紀80年代,國內學術環境不斷改善,方漢奇和寧樹藩、陳業劭等老一輩新聞史專家組織全國 20 多家新聞學術單位的 50 位學者開始編寫《中國新聞事業通史》,這是中國新聞史學者第一次共同從事重大研究,這樣的學術開拓可謂前所未有。與此同時,方漢奇與全國新聞史學工作者們聯合起來,一起到民政部注冊了中國新聞史學會,創辦了《新聞春秋》。歷時 13 年,《中國新聞事業通史》3 卷本于 1992 年、1996 年、1999 年分別完成,全書共計268萬余字,研究自先秦兩漢以來兩千多年中國新聞事業的發展歷程,是中國新聞史的集大成之作。1998年,217萬字的《中國新聞事業編年史》編寫工作也宣告完成,編撰了自《開元雜報》到 1997 年中國新聞史上的大事記。2013 年 12 月,《中國新聞事業通史》英文版10卷本面向全球發售,成為第一批向海外介紹中國新聞學研究的經典文獻,是中國新聞傳播學走向海外的重要里程碑。2015年,《中國新聞事業編年史》又進行修訂,將編年史的下限延伸到2015年。有了通史和編年史,中國新聞史的學術基礎逐漸厚實,在新聞傳播學中的地位大大提高,這一切都與方漢奇的廣闊學術視野和超前學術眼界密不可分。

為師 澤被后學持燈者

“要給學生一桶水,自己須有十桶水”是方漢奇一直堅持的為師之道。“對前輩,高山仰止,景行行止;對同輩,人之有技,若己有之;對晚輩,弟子不必不如師,師不必賢于弟子”這三句話,方漢奇在不同場合多次強調。作為新中國資歷最深、教齡最長的新聞史學家之一,多年來,方漢奇以著名史學家范文瀾提倡的“板凳要坐十年冷,文章不寫一句空”為座右銘,矢志不渝地耕耘培育,鍥而不舍地持燈堅守,他所培養的弟子大都已成長為國內學界的中流砥柱,在新聞史論研究和實踐領域發光發熱。

實際上,方漢奇的從教生涯開始得很早。1951年,上海圣約翰大學報學系主任黃嘉德要找一位兼職講授新聞史的教師,馬蔭良便推薦了方漢奇。當時的方漢奇比學生大不了幾歲,但講課效果出奇不錯。據當時就讀于這所學校中文系的范敬宜回憶,“旁聽方漢奇先生的課,屋內皆滿,印象深刻,多年不忘”。

這段授課經歷被時任《解放日報》編委和秘書室主任羅列看在眼里,于是才有了1953年羅列調任北京大學中文系副主任后邀請方漢奇到北京大學任教的緣分。懷揣對教師這份職業的興趣,方漢奇欣然來到燕園從事新聞史教學工作,這一干就是一輩子,在他“最好的年華”里做了“最應該做的事”。

20世紀80年代,方漢奇在人大開設公開課講授新聞史,場面十分火爆,屋內站滿了來聽課的學生,甚至連窗口都擠滿了人。有學生回憶他的課堂,用“滿座嘆服,驚為天人”來形容毫不為過。方漢奇史學功底深厚,以人物為圓心,前后串聯,他“講梁啟超,隨口就可以背出一篇千字政論,一邊背誦,一邊踱步,興之所至,旁若無人;講到一個歷史人物或事件,他能講出與此相關的正史、野史,就像說單口相聲一樣,常讓學生聽得忘了下課”。

為人師者,比知識講解更加重要的是方法的傳授。大學時代,方漢奇曾師從曹聚仁先生。在曹先生的新聞采訪課上,他學來了做卡片積累資料的方法,從此便一直堅持下來,手摘筆錄,筆耕不輟。幾十年積累下來,分門別類、蠅頭小楷的新聞史卡片已有 10 萬余張。這些凝聚他半生心血的卡片大部分已在下放五七干校時丟失,剩下的在退休后捐給了中國人民大學新聞學院。凝視著書房中與學生的合影,方漢奇說,“當教師不僅要當‘教書匠’,更要從做人到做學問都全心全意、盡心盡力”。

方漢奇與王中、甘惜分同為我國第一批新聞學博士生導師,自1985年以來,他已培養了50多位博士生。他非常重視學生的廣泛涉獵與博聞強識,鼓勵自己的研究生發揮特長,遵循興趣不斷開拓,“早日選定研究方向”,“圍繞選題做深入的研究,不斷地在學術上有所發現、有所發明、有所前進”。如今,方門弟子已在學術百花園中各領風騷,在各自的學術領域厚積薄發、盡展風流,不斷為拓寬、深耕、研精新聞史學科地圖貢獻智慧和力量。

方漢奇不僅是學生們的良師,更是他們人生中的益友。他所關注的也遠不只親傳弟子,而是以一種師者大愛關注著每一位上進好學的后輩。在 2020 年 9 月中國人民大學的開學典禮上,滿頭銀發的“活字典”方漢奇為 8800 多名新人大人帶來一堂“公開課”。他勉勵大家,“最好的年華要去做最應該做的事”,要“多讀些書、多坐冷板凳、多泡圖書館”,做“有目標、有擔當、會思考的人”,同時細心叮囑大家“要好好鍛煉身體,全面發展”。諄諄囑托道不盡大先生對年輕學子的種種期盼,殷殷重托訴不完老一輩學人對后輩的無限關懷。

做人 與時俱進堅守初心

如今,年過九旬的方漢奇被稱為“時髦的‘90 后’”。這位同齡人中的“潮人”,古稀之年學電腦,杖朝之年開微博,鮐背之年玩微信,與時俱進地隨時關注著時代的發展,緊跟日新月異的媒介技術革新,生活忙碌而充實,經常“兩眼一睜,忙到熄燈”。

“凡是人類感興趣的,我都感興趣。”方漢奇堅持不斷學習,永遠保持著對新事物的新鮮感和好奇心,“要想知道梨子的味道,就要親口嘗一嘗 ”,他也常說“學習是沒有止境的”。1998 年左右,他就成為中國互聯網最早的一批網民之一,在弟子們的記憶中,方漢奇讓學生進行了幾次現場指導,把操作寫成指南,就按圖索驥開啟了互聯網之旅。2010年,84歲的方漢奇開通了微博,一不小心“玩”成了大V,擁有了眾多粉絲。微信興起之后,他又興致勃勃學會了聊天建群和掃二維碼,每天早晨定點在學院教師群發早新聞,和老師們分享當天的新聞綜合報道。

方漢奇無疑是幽默的,他曾在《方漢奇傳》座談會上開玩笑,“我只是顯微鏡下被研究的一個小動物,如果劉泱育(該書作者)的這個成果得到公眾的認可,那都是他的功勞。他跟屠呦呦研究青蒿素一樣,我只是青蒿素”。這讓在場同行和弟子忍俊不禁。

方漢奇更是無私的,2017年12月24 日,他決定將自己所獲“吳玉章人文社會科學終身成就獎”獎金 100 萬元全部捐贈給中國新聞史學會,用于推動新聞學、新聞史研究和新聞傳播學科發展。

方漢奇始終胸懷“國之大者”,2022 年初,一則題為《96 歲大陸新聞學泰斗方漢奇先生和島內 98 歲新聞學泰斗李瞻先生拜年》的短視頻引發網絡刷屏,兩位九旬老人的“知音情”不僅跨越了海峽,更跨越了時間。“高山流水覓知音,海峽兩岸一家親”,這正是老一輩新聞人帶動兩岸新聞學界攜手共進的深刻寫照。

一輩子秉持著“要當先生,先當學生”的方漢奇,自稱“我沒有閑著的時候,要不斷地有所學習、有所前進”。他用自己的畢生精力跋涉在新聞史海之中,堅守在教學研究之中,尋新聞之史脈,揚大家之正氣,正所謂“何思何慮,至大至剛”,如方漢奇是也。

(原文刊載于《中國人民大學報》2024年2月20日第1844期)

原文鏈接:方漢奇:尋新聞之史脈揚大家之正氣