10月19日,在第二屆通州·全球發展論壇上,中國人民大學正式發布《人類2050:人與社會全面發展》報告,提出“全面發展2050目標(Comprehensive Development Goals 2050, CDGs 2050)”。在可持續發展目標2030年的預定年份之后,為全球發展確定人與社會全面發展的2050新目標。

(10月19日,中國人民大學正式發布《人類2050:人與社會全面發展》報告。)

據了解,2015年9月25日,在聯合國紐約總部召開了可持續發展峰會,聯合國193個成員國正式通過17個可持續發展目標(Sustainable Development Goals,SDGs),旨在從2015年到2030年間以綜合方式徹底解決社會、經濟和環境三個維度的發展問題,轉向可持續發展道路。

(圖源《人類2050:人與社會全面發展》報告。)

(圖源《人類2050:人與社會全面發展》報告。)

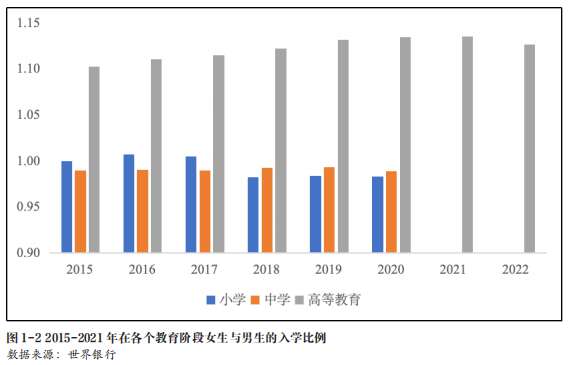

報告提及,自2015年以來,聯合國將推動可持續發展作為核心工作和使命,取得諸多成果。例如,在社會領域,目標3(良好健康與福祉)和目標5(性別平等)體現為全民健康水平得以提升,疾病控制能力提高。自2010年以來,全球艾滋病毒新感染病例下降了39%,相關死亡人數下降了52%,肺結核發病率持續下降。婦女的生命健康權得到保護,受教育權有所提升。

環境領域,目標7(經濟適用的清潔能源)主要體現為全球能源轉型迅猛,清潔能源發展前景巨大。經濟領域,目標9(產業、創新和基礎設施)體現在全球創新能力大幅提升。全球研發支出占全球GDP的比例在2021年上升至2.62%,全球基建實力增強,新型基礎設施加快布局。

但同時,可持續發展目標(SDGs)的現實前景不容樂觀。報告認為,如今可持續發展議程歷經近2/3的時間,距離2030年還有約6年,已經進入目標沖刺期,卻遭遇著一系列的挑戰。例如,經濟增速下滑,融資缺口巨大;大國競爭加劇,地區沖突頻發;氣候風險升級,自然災害加劇;科技競爭惡化,脫鉤風險突出。其中,科技脫鉤對SDG9(產業、創新和基礎設施)造成直接損害,并且將引發多種難以預測的技術風險,對各項可持續發展目標產生廣泛且深遠的影響。

自2015年以來,中國高度重視可持續發展目標,提出人類命運共同體理念與全球發展倡議,將推動中國式現代化與促進可持續發展有機結合,為世界可持續發展貢獻中國力量與中國智慧。

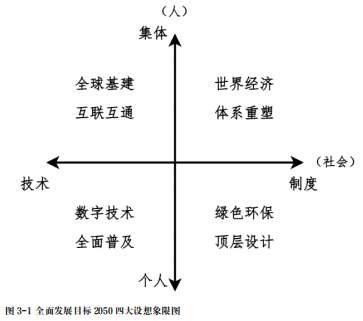

展望2050,報告結合中國式現代化的現實經驗中實現可持續發展的中國方案,基于“人”和“社會”兩大維度,以“個人-集體”為縱坐標,以“技術-制度”為橫坐標,構建了“全面發展2050目標(CDGs 2050)”四象限圖,提出四大方向:一是“集體+制度”導向的世界經濟重塑;二是“集體+技術”導向的全球基建互聯;三是“個人+技術”導向的數字技術發展;四是“個人-制度”導向的綠色發展頂層設計。

(“全面發展2050目標(CDGs 2050)”四象限圖。圖源《人類2050:人與社會全面發展》報告。)

其中,數字技術發展方面,報告提出到2050年,數字技術將全面融入人類的日常生活,去中心化的生產模式將主導未來經濟。預計到2050年,全球數字經濟占世界GDP的比例有望突破50%,全球人工智能市場的年復合增長率截至2030年有望突破30%,截至2050年穩定在10%以上。

最后,基于發展風險的考慮,報告提出CDGs 2050具有堅決防止大規模世界戰爭、防范全球性經濟危機、警惕技術發展失控危機和避免人為性極端氣候災難四大紅線。

據悉,通州·全球發展論壇由中國人民大學于2023年10月創辦,由中國人民大學與通州區人民政府共同承辦,旨在構筑世界各國政界、學術界及商界共商共議全球發展戰略問題的高端對話平臺。本屆通州·全球發展論壇是中國高校首次參與聯合國可持續發展目標規劃設計的國際論壇,是首個以“全球發展”為主題、機制化召開貫徹落實“全球發展倡議”的國際論壇,并首次在論壇上提出“全面發展2050目標(CDGs2050)”等原創概念。